|

[편집자주] 지난해 말 전국 79개 저축은행의 연체율이 8%대로 치솟으며 9년 만에 최고치를 기록했다. 고금리와 부동산 경기침체 여파로 부동산PF 부실이 수면위로 떠오른 탓이다. 여기에 금융당국이 PF 관련 대손충당금 적립 확대를 요구하면서 저축은행들의 부담은 더욱 커지고 있다. 이에 FETV는 주요 저축은행별 PF대출 현황과 이를 책임지고 있는 주요 인물들을 집중 조명하고자 한다. |

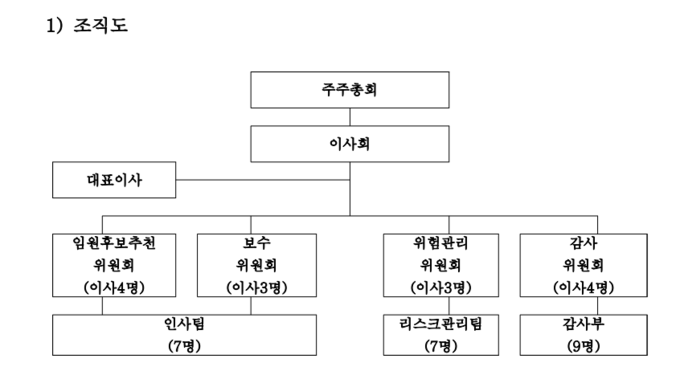

[FETV=임종현 기자] OK저축은행이 올해 리스크관리에 중점을 둔 사업계획을 수립한 만큼 위험관리위원회의 역할이 더욱 강조될 것으로 보인다.

이사회 산하에 설치된 위험관리위원회는 위험관리에 있어 최고 의결 기구 역할을 한다. 위험관리위원회는 위험관리 기본방침과 전략을 수립하고 회사가 부담 가능한 위험 수준을 결정하고 손실 허용 한도를 승인하는 역할 등을 수행한다.

여기에 김만수 이사가 이끄는 리스크관리팀이 실무를 담당한다. OK저축은행은 올 1월 김만수 이사를 리스크관리부장 및 위험관리책임자(CRO)로 선임했다.

◇부동산 경기 악화 직격타...PF 중심 건전성 악화

OK저축은행은 부동산 경기 악화에 직격타를 맞았다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)를 중심으로 건전성이 급격히 악화됐다. 이는 자산 규모 상위 5개 저축은행(SBI·OK·한국투자·애큐온·웰컴) 중에서 가장 PF를 가장 적극적으로 취급한 결과다.

OK저축은행 통일경영공시에 따르면 지난해 말 기준 고정이하여신(NPL) 비율은 9.91%로 전년(7.56%) 대비 2.35%포인트(p) 상승했다. 전체 여신 규모가 감소했음에도 불구하고 고정이하여신은 1조917억원으로 전년(9139억원) 대비 19.4% 증가했다. 같은 기간 연체율 역시 9.05%로 전년(6.86%) 대비 2.19%p 상승했다.

경기침체에 차주의 상환 여력이 악화되면서 기존에 집행된 여신의 부실화가 가속화된 결과로 풀이된다. 특히 부동산을 중심으로 연체율이 급증했다.

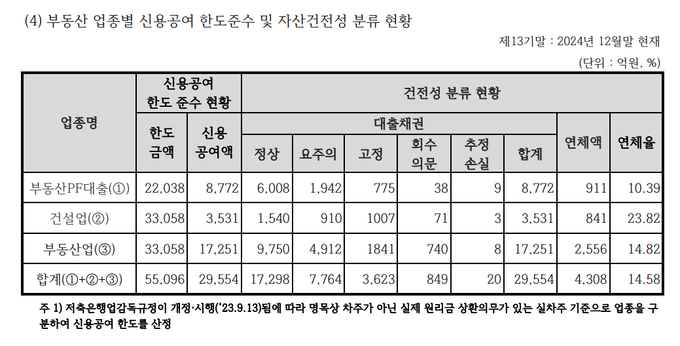

부동산 업종별 신용공여 한도 준수 및 자산건전성 분류 현황을 보면 부동산PF대출·건설업·부동산 부문 대출채권은 2조9554억원으로 전년(3조3350억원) 대비 11.3% 감소했다. 다만 연체액은 오히려 증가하면서 지난해 말 연체율은 14.58%로 전년(8.35%) 대비 6.23%p 상승했다.

부동산PF 사업장 재평가에 따른 고정 분류 대출채권의 증가도 영향을 미친 것으로 분석된다. OK저축은행 관계자는 "사업장 재평가의 영향으로 부동산 부문의 연체율이 악화했다"라고 설명했다.

다만 분기별로 보면 건전성 지표가 소폭 개선되고 있는 점은 긍정적이다. 지난해 2분기 이후 고정이하여신 비율과 연체율이 하락세를 보이고 있다. 고정이하여신 비율은 ▲2분기 11.99% ▲3분기 11.17% ▲4분기 9.91%를 하락했다. 연체율 역시 ▲2분기 9.76% ▲3분기 9.72% ▲4분기 9.05%로 감소했다.

OK저축은행은 지난해 총 3634억원 규모의 부실채권을 상각했다. 특히 4분기에만 1275억원을 집중 정리했다. 이 같은 적극적인 부실채권 정리가 4분기 건전성 지표 개선을 견인한 것으로 보인다.

OK저축은행 관계자는 "당사의 대손충당금 적립율과 자본력, 위험관리능력 등을 감안하면 충분히 관리 가능한 수준으로 판단하고 있다"고 말했다.

◇경기침체 등 대내외적 불확실성에 김 CRO 역할 커져

김만수 이사는 올 1월 CRO로 처음 선임돼 앞으로 2년간(2027년 1월31일) 리스크관리를 전담한다. 저축은행 업권이 경기침체, 부동산 시장 악화 등으로 대내외적 불확실성에 직면한 상황에서 김 이사의 책임 역시 한층 무거워지고 있다.

1971년생인 김 이사는 서울시립대학교 경영학을 전공했다. OK저축은행에서 영업추진부, 이수기업금융센터장, 기업금융2본부장 등을 역임했다. 김 이사가 이끄는 리스크관리팀은 위험관리위원회의 보조 조직이다. 리스크관리 업무의 종합·기획 등 통합적인 위험관리를 수행한다.

OK저축은행은 올해 건전성 관리에 중점을 둔다는 방침이다. 자산 건전성 개선을 최우선 목표로 삼고 경제 및 금융시장 변화에 대한 시장 지표 모니터링을 강화할 예정이다. 또한 기존 부실채권 정비와 PF 사업장에 대한 관리도 더욱 철저히 하는 한편 신규 여신에 대한 리스크 관리 체계 역시 한층 강화해 리스크 최소화에 나선다는 전략이다.